|

珠洲焼の歴史

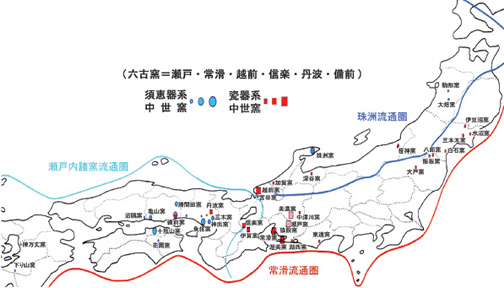

珠洲古窯は須恵器の系統を継ぎ、平安末期から鎌倉・室町時代にかけて約400年間、能登半島の先端に位置する「珠洲」の地で焼かれ、関西以北の広い地域で、庶民の日常器として使われていました。室町時代まで盛んに作られ、北前船で遠く北海道まで運ばれていましたが、戦国期に忽然と姿を消したことで「幻の古陶」と呼ばれています。

中世の焼き物地図 中世の焼き物地図

珠洲市と鳳珠郡能登町にまたがる「珠洲陶器窯跡」は、平成20年7月28日に史跡名勝天然記念物として、文化庁に登録されました。

珠洲陶器窯跡

|

|

珠洲焼の復興

昭和30年代以後、多くの窯跡が発見され、考古学の研究者により「珠洲焼」と命名され、注目されるようになりました。

昭和53年に、約400年の眠りを経て、珠洲市陶芸センター(技術指導所)の復興窯に火が入りました。その後は窯元や陶芸家も増え、独特の技術は着実に受け継がれています。

珠洲焼は、平成元年3月に石川県希少伝統的工芸品として認定されました。珠洲市における珠洲焼は、地場産業振興の可能性ある資源であると同時に、珠洲の歴史と文化面における重要な役割を担っています。 珠洲焼は、平成元年3月に石川県希少伝統的工芸品として認定されました。珠洲市における珠洲焼は、地場産業振興の可能性ある資源であると同時に、珠洲の歴史と文化面における重要な役割を担っています。

珠洲焼館(石川県珠洲市蛸島町)にて、現代の陶工の作品を購入することができるようになっています。

|

|

珠洲焼の特色

珠洲焼は、古墳時代中期に大陸の陶工が伝えた須恵器の系統を受け継ぐ素朴な焼き物です。 珠洲焼は、古墳時代中期に大陸の陶工が伝えた須恵器の系統を受け継ぐ素朴な焼き物です。

鉄分を多く含む珠洲の土を用い、釉薬(うわぐすり)を掛けず窖(あな)窯で赤松を燃料に 1200℃以上の高温で燻(くす)べ焼きという強還元焔焼成(きょうかんげんえんしょうせい)で焼き上げます。土に含まれる鉄分が炭素と結合し、黒灰色の落ち着いた美しさを醸し出し、薪の灰が溶けて自然釉(しぜんゆう)や灰被(はいかつぎ)となり、微妙な景色をもたらします。

焼締めの炻器(せっき)は、使い込むほどに味わいを出す焼き物なので、何卒ご愛用ください。

|

|

▲ページの先頭へ |