インバウンド観光とは?オーバーツーリズムとは無縁の山奥で、日本文化を伝える住民たち。

もう一度、石川を訪ねたい若者たちへ。こんなフィールドワークもいかがですか?というご提案です。

「インバウンド観光とは?その価値は?」——その答えは山奥の限界集落にも見つかり始めています。そこで、宿泊業界への就職を真剣に考えている学生たちと伝統建築が残る村々をフィールドワークしました。

地元民の日常は、外国人にとっての非日常。囲炉裏や漆芸品、湧き水や棚田。こうした地域固有の文化こそが、訪日客を感嘆させる。そこには、大勢を受け入れて疲弊するオーバーツーリズムとは異なる、少人数で濃密な交流を重視した姿がありました。

つまりインバウンド観光とは、地域資源を消耗するのではなく、文化を未来へつなぐ突破口にもなり得る取り組みなのです。今回フィールドワークで訪れた、石川県加賀市の山奥での事例は、その実践の最前線と言えるかもしれません。観光と文化継承のあいだにある新しい関係を、どのように理解し、次世代に伝えていけばよいのでしょうか。

開催日:2025/9/12(金)

参加者:温泉旅館のインターン生(学生8名/旅館スタッフ4名)

訪問先:石川県加賀市東谷地区

若者の笑い声が響く限界集落「大土町」

なぜ限界集落に、若者が集い、笑い声が響くのか。

石川県加賀市の大土町は、その問いに答えてくれる特別な場所です。細い山道を抜けると現れるのは、赤瓦と囲炉裏が特徴の古民家が残る集落。昭和の山村にタイムスリップしたような景色、「この村を100年先まで守りたい」という住民の想いを受けて大学生や海外からのボランティアが、畑を耕し、畦道を修復します。

この小さな共同作業が、なぜか大きな活気を生み出すのです。草刈りを手伝う笑顔、囲炉裏を囲んで語り合うひととき。そこには「協働と交流」という、限界集落を元気にする秘密がありました。

時折、この村には外国人観光客がやってきます。都市観光に飽きた旅行者が、温泉地の奥にある村を訪れ、湧き水をすくって飲み、棚田の風景や古民家の暮らしを体感する。何の変哲もない自然と日常が、ツーリズムという新たな価値へと姿を変えていきます。

限界集落を100年先まで守ることは、ただの保存ではありません。地域の文化と景観を「磨き上げる」ことによって、未来の観光資源となるのです。この集落をどう活かし、どんな未来を描くか?学生たちと考えました。

超絶技巧に、息を呑む漆の世界。

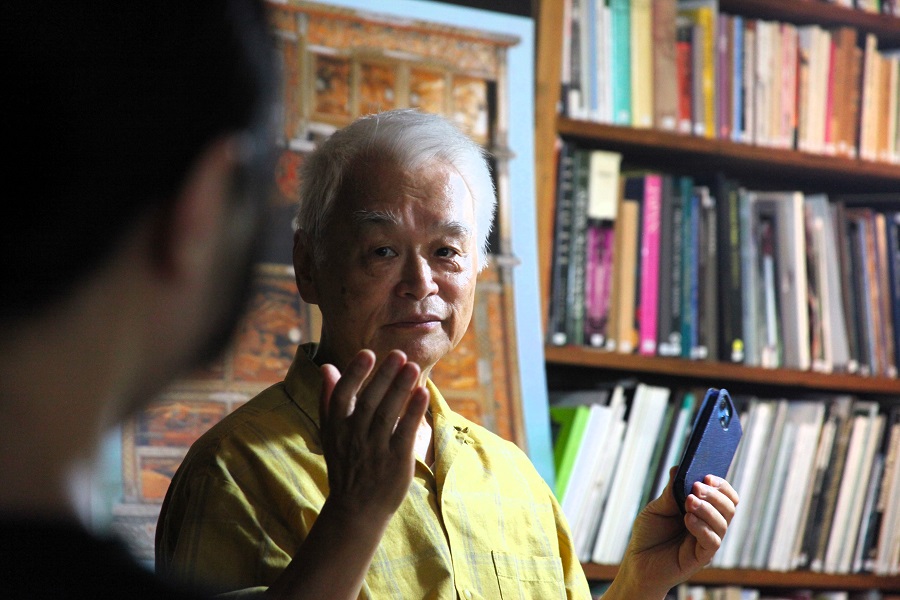

一言一句、聞き漏らすまいと懸命にペンを走らせる学生たち。

なぜ、石川県加賀市の山奥に暮らす漆芸家のもとへ、わざわざ海外の富裕層が訪れるのか。その理由を探ると、工芸と芸術のルーツに触れるような、深い文化体験の世界が見えてきます。

この地には、明治・大正期の超絶技巧を持つ漆芸品を修復できる、稀有なアーティストが暮らしています。海外の美術館やコレクターから修復依頼が絶えないのは、その確かな技術と信頼ゆえ。

その工房は、文化継承の拠点でもあります。古民家を修復し、蒔絵や金継ぎを学ぶクラスを開講し、後進を育てる。そういった場に訪れるのは、漆芸家を志す若者だけではありません。外国人観光客でさえも「生きた日本文化」に触れられます。美術館のガラスケース越しには得られない、重みがあります。

「接着と硬化」というウルシの樹液の特性を活かした縄文人。以来脈々と受け継がれてきた、日本人と自然の関わりが、作品の奥深くに潜んでいます。

インバウンド観光の未来を描くプログラム造成

2泊3日の観光プログラムを作る。

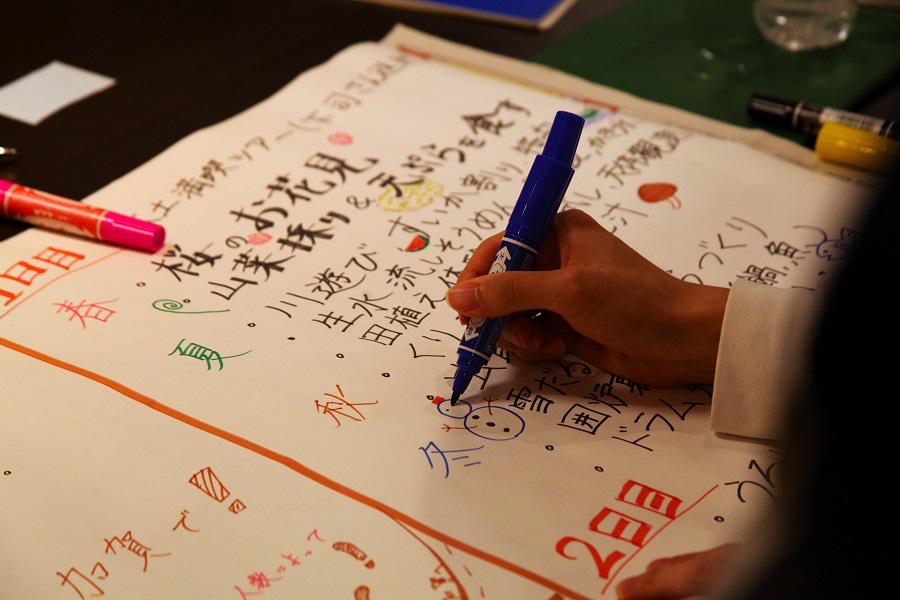

古民家の再生と漆芸文化の継承。ふたつの事例に触れた彼らは、「こんな旅があったら参加してみたい」と思わせるようなプランを形にしていきました。

観光業界を志す20代の視点だからこそ、発想は自由でユニーク。インバウンド観光とは何か?文化継承とはどうあるべきか?——問いを立て、議論し、企画に落とし込む。

事例をふりかえり、咀嚼し、笑い声が絶えない。時には真剣に意見をぶつけ合う姿も。その過程は、教室の中では決して得られない“体感型の学び”でした。

地域を学びたい学生が

1日から参加できる

フィールドワーク

いしかわサテライトキャンパス

自然と文化の息衝く石川県で、とことん学ぶ体験を。

温泉地、城下町、里山、漁港、農村、商店街を歩き

わくわくするような学びを掴み取ろう。